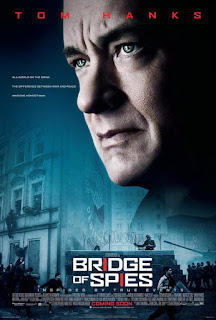

(Mi comentario a “El puente de los espías” (2015), de Steven Spielberg)

Por el precio de una sola entrada, “El puente de los espías” nos ofrece la

atractiva posibilidad de ver dos películas: una, de juzgados, y otra, de

espías. ¿Qué tacaño podría resistirse a esta oferta? Sin embargo, ni el mayor

manirroto podría evitar, a la salida de la proyección, el incómodo regusto de haber

sido estafado, luego de no haber visto, en realidad, no ya dos, sino ni

siquiera media película...

Tanto la trama judicial como la de espionaje son ramplonas, lineales,

mecánicas, previsibles. Recuerdan a muchas otras que hemos visto, dejando al

tiempo la impresión de que sin duda no recordaremos éstas durante mucho tiempo…

No hay sorpresa, no hay imaginación, no hay creatividad. Las dos mitades de “El

puente de los espías”, yuxtapuestas, no alcanzan para formar una sola película,

digna y memorable…

¿Dónde está el esperado toque brillante de los hermanos Coen, coautores del

guión?, ¿dónde su don del humor, del personaje, de la intriga? En ninguna

parte. Y mi sospecha es que ello se debe a haberse visto obligados a servir

fielmente a un incidente y a un carácter reales. ¡Pero a los hermanos Coen no

hay que atarles a la realidad!

A Spielberg sí se le puede cargar con la realidad, porque él sí sabe qué

hacer con ella. Habitualmente. Pero no, por cierto, en “El puente de los

espías”, donde, de modo inesperado, el pintor se impone al fotógrafo, y lo hace

con todos sus vicios. Y, además, con tal rotundidad que la historia real, de

puro coloreada, termina siendo casi irreconocible…

Los colores del Spielberg pintor son bien conocidos pero, como digo, aquí

se aplican de un modo sencillamente enfermizo. Hagamos abstracción, en este

caso, de todo el almíbar de valores familiares (niños devotos, esposas

abnegadas, etc.) y demás compota buenista, muy oportuna y muy adecuada para el

estreno navideño de la película, y centrémonos en pecados menos veniales.

En primer lugar, el maniqueísmo. Es, en “El puente de los espías”, un rasgo

tan deliberado y tan avasallador que, literalmente, aplasta la película bajo su

peso. Y resulta increíble, o casi increíble, que una película rodada en 2015 se

complazca de tal modo en reducir una época histórica (sea la época que sea) a

un contrastado retrato en blanco y negro de buenos beatíficos y malos

demoníacos. Y ello, cuando la película misma alude conveniente y honestamente,

por boca del asustado hijo del abogado, a la histeria y a las consiguientes

distorsiones de la verdad que fueron desatadas por aquellos años trémulos de la

guerra fría.

El contraste entre la escena norteamericana y la soviética alcanza extremos

caricaturescos. La deformación es perceptible en el tratamiento fotográfico

mismo (las tonalidades elegidas, la luminosidad) y, naturalmente, mucho más en

los antitéticos comportamientos descritos: los brutales interrogatorios rusos

del piloto americano capturado frente al civilizado diálogo estadounidense con

el espía soviético, los torturadores contrapuestos al humanísimo abogado, el

“ukase” judicial frente al “due process”, etc. La obvia superioridad de un

sistema jurisdiccional garantista, codificado, respetuoso de la dignidad del

prisionero, humano en forma y fondo, etc., etc., no precisa, y hasta rechaza,

ser apuntalada por ninguna estrategia deformante o propagandística.

La gran ironía de la contraposición entre ambas jurisdicciones, la

americana y la soviética, viene dada por el resultado real, histórico, de los

procesos seguidos al espía (en los Estados Unidos) y al piloto (en la Unión

Soviética). Muy sorprendentemente, al menos para mí, un arrojado piloto de

guerra, capturado tras invadir un espacio aéreo enemigo con el propósito

manifiesto de fotografiar instalaciones militares, fue sentenciado a una pena

más benigna que un apacible espía civil, cuya sola ocupación parece ser

deambular por Nueva York pintando acuarelas y tomando fotos que bien podrían

ser servir como postales para sus nietos… La retribución que la justicia

soviética impuso en realidad al militar invasor fueron unos años de prisión,

mientras que el afable observador neoyorquino fue en cambio condenado, por los

tribunales estadounidenses, a prisión perpetua (y lo hubiera sido a la pena capital

de no haber mediado consideraciones de pura estrategia diplomática…).

Aparte del maniqueísmo, la consabida (y normalmente adecuada, habilidosa y

resultona) simplicidad de Spielberg resulta, en “El puente de los espías”,

sumamente insípida. Por obra de esa simplicidad, el relato del juicio al espía,

el de las gestiones del servicial abogado al otro lado del Telón del Acero, el

del trabajado intercambio del espía por el piloto, adquieren un aire de

avatares como de cuento infantil: un cuento de espías (por no decir “un cuento de

hadas”…).

Nada pudo ser tan sencillo, ni en el proceso de enjuiciamiento ni en el de

negociación, ni en el trasfondo judicial ni en el político ni en el diplomático,

en un caso así. En un tema con tantos matices, aristas, sombras, como éste (el

espionaje y los intercambios de espías durante la guerra fría), la simplicidad

raya casi siempre con la simpleza.

Por ofrecer puntos de referencia (en realidad, de contraposición) en que

apoyar mi juicio, tan severo, se me ocurre mencionar los nombres bien conocidos

de John Le Carré y de Graham Greene. Escribiendo en aquella época, los años

60-70, y no cuarenta años después, no instalados como Spielberg en la comodidad

y la complacencia de una guerra (la guerra fría) ganada, ambos novelistas son

capaces de transmitir la complejidad (cuando no la ambigüedad) diplomática,

emocional, ética, política, del “gran juego” de las naciones y de sus “pequeños

(¡pero densísimos!) jugadores”, durante las décadas del equilibrio helado de

los dos bloques. Pues bien, ni un ápice de la “seriedad” de esos clásicos del

espionaje (uso la palabra “seriedad” por condensar sus mejores rasgos en una

sola palabra) puede atisbarse en la trivial, superficial y monocroma “El puente

de los espías”.

Un defecto de muy otra índole que el maniqueísmo y el simplicismo (aunque

no sin relaciones con ellos) es el patrioterismo. Sin entrar ahora en

disquisiciones “metafísicas” acerca del valor (o disvalor) del patriotismo, o

acerca de la fina línea que separa, en el cine de los Estados Unidos, la

película patriótica de la pura “americanada”, y reconociendo sin ambages la

dignidad y el decoro habituales del cine de Spielberg, fuerza es reconocer la

curiosa conjugación de la reflexión nacional en “El puente de los espías”.

La indagación por la raíz, la diferencia, el valor o el “destino

manifiesto” de los Estados Unidos parece un empeño decidido del reciente

Spielberg. Baste con mencionar “Lincoln”, si es que este título puede

escribirse al lado de “El puente de los espías” sin incurrir en impertinencia o

incluso en blasfemia (puesto que “Lincoln” es, en todos los aspectos, una obra

magistral e imperecedera, frente a la cual “El puente de los espías” se

difuminará pronto en un olvido casi absoluto).

En “El puente de los espías” hay una afirmación rotunda, expresada con

solemne y eficaz retórica, de un patriotismo que podríamos llamar cívico. La

superioridad de los Estados Unidos, y el orgullo y la adhesión que suscitan en

nacionales y extranjeros, descansaría en su calidad constitucional, es decir,

en los valores encarnados en su ley fundamental: la libertad, la dignidad, los

límites del poder, las garantías en el trato con la autoridad, etc. No hace

falta decir que no cabe imaginar patriotismo de mejor ley, ni más admirable ni

más amable, que éste.

Sin embargo, hay en la película un momento central en que esta proclama se

adereza de un modo cuanto menos llamativo. Me refiero al montaje paralelo del

alegato del abogado ante el Tribunal Supremo y de la arenga, repleta de

tecnicismos, que el instructor de vuelo dirige a los pilotos destinados al

cielo ruso. La alternancia entre el discurso legal, de principios superiores, y

el discurso militar, de medios y objetivos instrumentales, transmite una visión

patriótica en que la superioridad legal y moral se ve complementada (¿como

corolario, como refuerzo, como amenaza?) por la superioridad militar.

Un crítico menos retorcido que yo, o más benévolo, podría aducir que ese

montaje paralelo vino impuesto, de hecho, por la realidad histórica. Puesto que

es un hecho que la vista y decisión sobre el espía ruso tuvo lugar, en el

Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en marzo de 1960, justo al mismo tiempo

en que se desarrollaba la instrucción de la escuadrilla de reconocimiento para

la misión que concluiría con la captura del piloto (el 1 de mayo de 1960). (Por

suplementar estas alusiones factuales, anoto que la sentencia del espía ruso

Rudolf Abel había recaído en noviembre de 1957, y que el intercambio con el

piloto protagonista del llamado “incidente del U-2” se realizaría en febrero de

1962, en el puente berlinés de Glienicke). Pero, siendo esta simultaneidad muy

cierta, parece obvio que el tratamiento cinematográfico de la misma podría

haber sido muy otro.

Añadamos en cuarto lugar, y para concluir este ya extenso comentario, como

otro de los patrones de Spielberg que “El puente de los espías” deforma o

exagera, ese cuidado técnico que podría calificarse, a veces, de manierismo. Muy

evidente, y muy logrado, en “Lincoln”, aparece aquí, en cambio, como forzado y

repetitivo. Un simple ejemplo bastará para demostrarlo: el despliegue de

efectos y tratamientos lumínicos con que el operador Janusz Kaminski embellece

“Lincoln” parece reducirse, en “El puente de los espías”, a diálogos en un

contraluz reiterado hasta la saciedad.